|

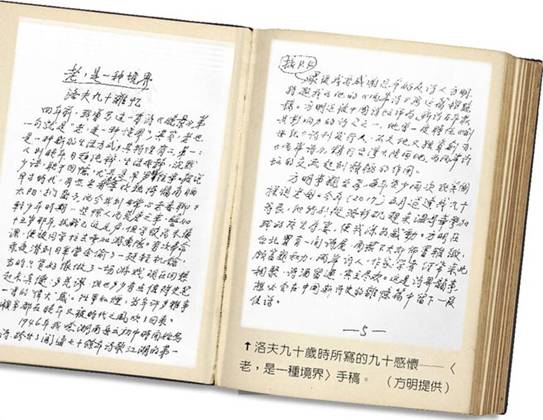

老,是一種境界

方明引言

: 自2017年3月洛夫先生在加拿大驗出有惡疾之後,是年6月8日返台治療,同時親近子女,惟病情時好乍壞,無法有新的詩作,唯洛老答應為《兩岸詩》詩刊寫一篇九十生涯之感懷,作為此生大部分總結,遂於2017年11日3日完成此篇「老,是一種境界」(

洛夫九十雜憶 )。

四年前,我曾寫過一首詩〈晚景〉,第一句就是「老是一種境界」。其實,老也是一種新的生活方式,其特性有二,第一:人到晚年,日趨純粹,生活安靜,沉默少語,耽於回憶,尤其是早歲的往事。據說早古時代,有些老者冬天喜歡獨倚牆角曬太陽,捫虱子,而今我卻常與老妻閒話青少年時期一些驚人而荒唐之事。譬如十五歲那年,抗戰已近尾聲,但學校尚未復課,便被同學拉去參加游擊隊。有次奉命乘夜潛到日軍營偷了一把輕機槍,當時只覺好像做了一場遊戲,現在回想起來真傻!多荒謬,但也多少有點值得史筆一書的「偉大」感。往事如煙,當年許多雅事糗事在晚年又被時代之風吹了回來。

1946年我唸湖南岳雲初中時開始寫詩,跨出了闖蕩七十餘年詩歌江湖的第一步,在家鄉報紙上也發表了二十多首少作,但全心投入詩歌創作而漸趨成熟,則是在1949年漂泊臺灣,和張默、瘂弦創辦《創世紀》詩刊擔任總編輯之後的事。我的創作力最旺盛之時,是在四十歲左右,幾乎天天靈感泉湧,日日有詩,我感到不可思議的是,五十年前(《靈河》時期)自我評價並不如何看好的詩:諸如〈窗下〉、〈眾荷喧嘩〉、〈暮色〉等,今日仍在兩岸讀者群中廣為傳誦。

四十至五十歲之間可說是我「自我建設」的時期,每天內心都在吶喊:「建設自己,不容怠惰」,那時同住一個眷村的詩人與好幾位作家,晚上最後熄燈的總是我莫家。任何付出總是有回饋的。數年後我連續獲得幾項詩歌大獎,2004年甚至網絡上瘋傳《漂木》獲諾貝爾文學獎提名,但我並未為此動心,我的自我簡介,年譜上都未曾提到這種「空穴來風」之事,即使被提名而未得獎又有何意義?

不過我的晚運倒是不差,1990年詩集《詩魔之歌》首次在中國花城出版社出版,兩年內銷售四萬餘冊,起步成績頗佳,自此逐漸闖入中國詩壇,聲譽雀起,每年應邀參加大陸的詩歌活動也日漸增多,也曾得過兩次大獎,多次終身成就獎,包括2015年轟動一時的《李白詩歌獎》,此獎乃以《洛夫詩全集》贏得,當時總覺得有些汗顏,幸運與榮耀同時降臨。彰顯我的詩歌成就之事還有一項值得在此厚顏一提:那就是在兩岸的大地上我有四座具有永久紀念性的詩碑豎立,一座在臺灣金門,詩題為〈再回金門〉,一座在杭州萬松書院,詩題為〈根〉,一座在揚州,詩題為〈唐槐〉,另一座在湖北長江三峽風景段,詩題為〈出三峽記〉。

我生於窮困,長於戰亂,八年抗戰,國共內戰,金廈炮戰,越戰,這些負面的人生經驗對於一個詩人的成長,以及沉鬱苦澀詩風的形成有著不可估計的影響。吳冠中說得對:「真正的藝術家是在苦難中成長的,社會是不養詩人畫家的,詩人藝術家沒有吃過苦,沒有心靈和情感的大震動是成熟不了的。」我最艱苦也最凶險的歲月是在1959年的金廈炮戰期間,身處生死難卜的戰地,對戰爭和死亡的體驗極其深刻,最後繳出一分毀譽參半的成績單:我的第一部長詩《石室之死亡》。毀之者多嫌語意艱澀,讀不懂!譽之者則認為這是現代詩藝術史上一部大突破、大革命,最富原創性的詩集。讀者讀不進去,我能理解,因為此詩包含戰爭、死亡、情欲三大母題,尤其是死亡,如以寫實手法,理性的分析,明朗的散文形式來寫,是絕不可能表達對戰爭與死亡的體驗。死亡是不可理解,不可言說的,所以我只能以一種非理性的內在語式來寫那不講理的戰爭與死亡。

有人問到:《石室之死亡》創作的意義究竟是什麼?首先要了解《石》詩創作的時代背景是戰亂,以及戰亂引起的人生大變局,它寫的就是那個大時代的悲劇經驗,和悲劇精神的反射。1949年一大批知識青年離鄉背井來到臺灣,他們被迫割斷了血脈的和文化的母體,內心不時激起被遺棄被放逐的悲情,精神之苦悶難以言宣,寫詩變成了唯一的宣泄管道,探索內心苦悶之源,求得精神壓力的紓解,希望通過一種特殊的方式來建立存在的信心。這就是六零年代我和一群大陸來臺詩人的實際處境。

第二:老人生活方式的特質是一種減法。四十歲之前,我不斷鞭策自我,努力建設自己,寫詩像跑百米、擲標槍,全心投入詩的探索與創作。當創作狀態極佳之時,總以為自己在做一件最有價值之事,內心充滿了神聖之感。這時來自兩岸各方的學術性的長篇肯定評論日漸增多,但臺灣本土詩人卻多負面攻訐,主要集中對早期《石室之死亡》的批評,他們不能接受「超現實主義」的詭奇意象和內心世界的深邃複雜,反正是讀不懂(其實「讀不懂」也算是讀詩的一種方式)。八零年代初期,以反對現代主義為標靶的臺灣鄉土文學崛起,由於我的詩與當時的臺灣現實有些隔膜,更成為他們圍攻的對象。其實我並無意為讀者故設障礙。

我的第二項「自我建設」的宏大工程就是2000年在溫哥華完成的《漂木》,首先在臺灣報紙上連載數月,正式出版後,震驚華語詩壇,評語多涉溢美之辭,這裡就無需費詞了。當然,除了這兩首長詩之外,我的一些抒情短詩,例如〈眾荷喧嘩〉、〈煙之外〉、〈因為風的緣故〉、〈寄鞋〉等,都已擁有廣大的讀者群,因為多年來這些作品已編入兩岸中學及大學的國文教材。

按常理,人在五十之後,生理、智力、精神都已呈衰退現象,以後的生活與創作都逐漸趨於緩慢,以慢節奏活著。這不僅是養生之道,也是一種顯示智慧的生存哲學。然而,我做不到,反而像蚱蜢似的向前瞎奔,控制不住創作的衝動。2000年,我寫三千行長詩〈漂木〉,時已七十高齡,為此讀者無不嘖嘖稱奇,年屬八十我寫了不少「現代禪詩」,將進九十,又出版了一部《唐詩解構》。我不是什麼「天才」,卻有「行到水窮處,坐看雲起時」那種超越能力。我曾說過,「變」是天才的另一名詞,人稱「詩魔」,表示詩人心中都有一個魔,當然不是妖魔,邪道之魔,而是驅使我不斷創新,不斷實驗,不斷蛻變的潛力。更重要的是,早年「自我建設」時期,詩的題材大多源自個人情感的抒發,或個人生活的體驗,到了六、七十歲以後,大多以人生的感悟,精神的昇華為主題,如我晚期的〈背向大海〉之類的形而上詩。其實這類詩的題材可說是取之不盡用之不竭的。雖屬九十高齡,對詩藝的追求,仍在路上踽踽獨行。我時常如此警惕自己:必須要有高度的民族文化自覺自信,敏銳的現代意識。重新認識和評價傳統文化不是戀舊,更非復古,而是為了創新,創造一個更新的美學傳統。

廿一年的溫哥華半隱居生活是我創作的黃金時期,除了完成三千行的長詩巨製〈漂木〉之外,另寫了〈大冰河〉、〈背向大海〉兩首數百行的長詩,以及《雪落無聲》、《雨想說的》和《唐詩解構》等詩集的出版。多年來,溫哥華一直被聯合國評為「最適合人類居住的地方」,有第一流的氣候,第一流的自然環境,第一流的人文氛圍。初來溫哥華的大陸移民習慣於浮華熱鬧生活,而覺得加拿大「好山好水好無聊」!但我卻從內心感到加拿大「好山好水好幸福」!這種幸福感一是來自社會的人情溫馨,人與人之間的快慰交流。不少的「鐵干」粉絲經常來「雪樓」集會,飲酒論詩,二是來自八十高齡的雪樓女主人,她熱情好客,乾女兒一大伙,人稱「國際乾媽」,我的老妻、賢妻、愛妻陳瓊芳。她善良而以助人為樂,性格剛強,有女中丈夫之氣慨,但質樸無欲,從不化妝,不愛花錢成了她唯一的「缺點」。她不寫詩,但懂詩,偶爾還會批評兩句。她的廚藝水平很高,會做湖南辣菜,也長於北方麵食,她的蔥油餅在溫哥華上過報的。她從事小學教育事業數十餘年,智慧頗高而又幽默,有一次電視臺記者訪問她,問她「洛夫平時喜歡吃什麼菜?」她脫口而出:「有吃無類」。有次讀者遠道來訪,見面時訪客不免客氣,「久仰!相見恨晚」,老妻立馬答以「有緣不遲」。

我倆也有鬥嘴互不相讓的時候,我說她「一言九『頂』」,意即我說一句她要頂回九句。有次我把她氣得跳腳,她指著面頰說:「洛夫你看我臉上長出了青春痘!」我尖刻地回答:「你哪還有什麼青春,只剩下痘了。」但無論如何,我倆一生相依為命,形影不離。在一次座談會中,讀者問我,你與夫人相處五十餘年,對她如何評價?我毫不思考即席回答四個字「無可取代」。

我在溫哥華的現實生活的確美好而幸福,但每每獨處時,心中老梗塞著一種身分缺乏歸屬感的孤寒,發現自我的定位竟是如此曖昧而虛無,「今宵酒醒何處?楊柳岸,曉風殘月」,這種境界多麼凄美,而面對二度流放的時空,總不免感到一種失魂落魄的尷尬,因為至少在形式上我已失去了祖國的地平線,湖南、臺灣、溫哥華,我生命中認同的對象,其焦點已模糊不清了。

二次世界大戰期間,德國作家托瑪斯.曼流亡美國,一次記者問他:「流亡生活是否對你造成極大的壓力?」他當時理直氣壯地答道:「我托瑪斯.曼在哪裡,德國便在哪裡。」說得多麼豪氣干雲!這話顯示一個大作家卓絕的自信,我也許說不出如此大氣度的話

,但我也可以毫無愧色地說:「我洛夫在哪裡,中國文化便在哪裡!」狂妄嗎?其實不然,因為我遊走大江南北、五湖四海,永遠都抱著中國文化走,中國文化使我膽氣大增,使我的生命感到無比的豐盈,無比的尊貴。

最初移居溫哥華,感覺上只不過是換了一間書房,氣氛一樣,滿壁的書籍一樣,雜亂一樣,每天照樣讀書寫作,偶爾面對窗外的大雪紛飛時揮毫書寫擘窠大字。筆墨來了,線裝書來了。他們怕我寂寞,莊子、屈原、李白、杜甫、王維、蘇東坡等幾位老友也都聯袂而來,很熱鬧,但有點擁擠,把空虛和孤寂都擠出了窗外。

當然,我不是一個苦守書齋的自閉作家,我也曾努力把中華文化帶進華人社會,而且也和音樂家謝天吉、文學鑑賞評論家章邁等,於2004年創辦了「漂木藝術家協會」,連年都舉辦過書畫展覽、詩歌講座與朗誦,以及大型的音樂會,場場座無虛席,熱鬧非凡。這些歷史陳跡俱往矣,雖屬九十高齡,但尚未過去,對詩藝的追求,仍在路上踽踽獨行。早年我也是一個「反傳統」的叛逆者,及長,通過中年的「回眸傳統」,晚年的沉潛古典,凡事想通了,才真正感受到「回家真好!」做為一個詩人、書法家,我時常如此警惕自己:必須要有高度的民族文化自覺自信,敏銳的現代意識。重新認識和評價傳統文化不是戀舊,更非復古,而是為了創新,創造一個更新的美學傳統。

最後我要感謝忘年好友詩人方明,特邀我為他的《兩岸詩》寫這篇雜憶稿。方明近被中國詩壇評為新詩百年最具影響力的詩人之一,他曾一度聘任《創世紀》詩刊發行人,不久他又獨資創辦《兩岸詩》銷行台灣大陸兩地,為兩岸詩壇的交流起到積極的作用。方明事親至孝,每年至少兩次去美國探視老母。今年(2017)五月適逢我九十壽辰,他特別從洛杉磯趕來溫哥華參加我的慶生壽宴,使我深為感動。方明在臺北置有一間詩屋,面積不大卻佈置雅緻,頗富親和力,兩岸詩人、作家、學者經常來此相聚,詩酒留連,賓主盡歡。這是詩界韻事,想必會在中國新詩史的雜憶篇中留下一段佳話。

2017年11月3日

2018年05月28日

中國時報

http://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20180528000747-260115?from=timeline

2018年05月29日

中國時報

http://www.chinatimes.com/cn/newspapers/20180529000811-260115?from=timeline

|