老人和琴韻

冬天周日中午,灰色的多瑙河昏昏沉沉地流進城裡,我住的百年老公寓是維也納歷史建築,外牆窗楣上有迷人的古典美人頭雕像,這時都變得全無光彩。

三個女孩在琴鍵上合奏六手聯彈的鋼琴樂曲,客廳的氣氛正顯得熱鬧非凡,門鈴突然一陣叮噹,凍結了原來歡樂的情緒。

來的是鄰居老太太。她穿著睡袍,臉色蒼白站在門外,顫抖的手指還停在門鈴上,用沙啞的聲音抱怨我們家雷霆萬鈞的琴聲,問我們可否易地而居。這是中午時分,我雖明知於理不虧,但是看她八十多歲的老態,心中過意不去。

過了兩天,我和妻捧著一小盤色香兼備的中國春捲到隔壁老太太家去做美食外交。

搬進來這棟百年公寓三個月,早就把上下四方的鄰居狀況都掌握了,一直不想和隔壁老太太打交道,因為她還有一個患了憂鬱症,時常精神失常發作的女兒。

她們姓格娃,六十來歲的單身女兒瑪麗偶然會在公寓走廊裡瘋狂大笑。我們做「春捲外交」這天,瑪麗顯得出奇友善。她說,自己曾是維也納萊蒙劇院的演員,也演過幾部電影;對她媽媽按鈴抱怨的事陪罪;還說,小孩練琴是應該的。

維也納是音樂之都,也是老婦之都。二戰造孽,犧牲了許多壯丁,留下不少寡婦。幸好奧國的社會福利和「長期主約」的租屋制度——政府在戰後為了鼓勵房客自費整修城市公寓,訂定了可長租及可把租約延續給子孫的條例,房東僅能依物價指數調漲租金,但不易解約——保障了「無殼蝸牛」的居住福利,許多獨居老人才得以終身留住在百年公寓。

我們和格娃母女打上交道後,就把鋼琴調換了位置。我偶爾也去為她們服務,如修理電器、馬桶和沙發床等。維繫春捲外交的成果,當作向鄰居繳「練琴稅」,偶然也請她們來喝下午茶,順便分享孩子的練琴成果。

格娃母女對我們越來越友善,女兒們漸漸解除對瑪麗神經失常的恐懼。除了看見她那對飄忽不定的眼神之外,已聽不到她在走廊大聲狂笑的聲音。

我們在新家熱熱鬧鬧過了兩年,反而和她家來往得比別家密切,妻偶然也幫她們帶幾瓶礦泉水上樓,有時還和她們共慶生日,與鄰居生活也感到溫馨。造訪她們家時,我們都是聽多說少,每一段塵封幾十年的往事,聽來似乎就發生在昨日。時間好像被凝固在這間屋子,在視線所及的泛黃相片框架和老式的收音機上。

「我的丈夫在二戰犧牲了…。」老太太搓著滿是皺紋的雙手,縱橫交錯的掌紋,彷彿刻畫著戰爭的餘恨。

「我的新郎也是影劇界的,他二十年前死於心臟病。我們的親戚不住維也納,多數都老死了,年輕的不理會我們,其他朋友都不知哪裡去了。我們的身體又不好,除了到後街的植物園散步,哪裡都不去!」瑪麗補充說。

我問她們:「多瑙河不去?教堂也不去?」

「不去了。」

沒有客廳那台電視機陪伴,孤獨的母女如何打發日子?

瑪麗告訴我,電視都是母親看,她自己患了憂鬱症,根本無法長時間集中注意力。有幾個晚上,我在對街發現她們家的窗戶沒亮燈。後來問她們這兩天去哪兒?兩人只搖搖頭,說是為了省電,不看電視,也不說話,就在黑暗的客廳裡靜坐著。

兩個老人用黑暗和安靜來等待生命的最後句點?

她們無子無孫也無債,好像也不需要親友。養老金和救濟金按月進入銀行存戶,連棺材錢都買好保險了。老吾老的事有醫療險、人壽險、意外險和葬儀險;似乎保險公司比教堂更靠得住!

瑪麗突然忙碌起來,聖誕節、復活節也和我們一起慶祝,每次來作客都要請孩子們表演琴藝,還特別要求演奏小提琴;有時候,還在隔牆「偷聽」我們宴客晚會的演奏,喝彩拍掌聲穿牆過來。她在我們女兒生日的兩個月前就去張羅禮物,把運動服、羊毛衣先買回來要她們選色試穿,不合再拿去換。慶祝生日,突然成了她們生活中的大事。瑪麗在我們家慶祝六十六歲生日的那天,忽然化了妝,戴了一頭金色假髮,請我替她拍照。正常的時候,她的談吐真像是曾經做過演員。

格娃家有了新變化,她們換了新地毯和保用十五年的洗衣機、買了果汁機、新碗盤和新衣櫃。她們又偶然上教堂,還去多瑙河畔散步,夏季的顏色重現了。

瑪麗不但把家更新,也要把祖墳更新。她覺得葬儀社對墓碑的漆字開價太高,問我可否代勞。我原以為是舉手之勞便一口答應,哪知墳場遠在鄉下,車程兩小時,往返要大半天。她跟我約好禮拜天坐火車前往她們老家的公墓。出發那天,她神采奕奕地提著一大藤籃的食品,裝著麵包、礦泉水、雞蛋、紅茶、乳酪、水果…。原來她計畫了一個遠足野餐。在路上,她告訴我許多過去的故事,說是為了「新郎」病死的意外,患了憂鬱症,吃了二十幾年的藥丸;現在慢慢好多了,夜裡也好睡,醫生說可以慢慢減藥量了!

瑪麗這天似乎過得很愉快,但在回程途中卻又悻悻地說,祖墳大概就到她這一代為止,以後不知誰人照顧。

我私下告訴妻,瑪麗減藥了,可能我們的春捲外交發揮威力把她的憂鬱症治好了!

不久,瑪麗有新的疾病,腎臟每況愈下,要去醫院洗腎,且要住院半月。她把家門鑰匙交給我妻,請求幫她媽買菜,帶老人家去醫院探訪,代她到大教堂祈禱。好在醫院就在隔兩條街,妻接下這差事似乎是義不容辭。

老太太的心情很壞,每晨起床後暈眩半天。她在我們面前自槌心胸說:「不中用了!快要死了!女兒多病,誰先死了,另一個怎辦?」她說著,眼睛就紅了兩圈。

住在醫院的瑪麗精神反常的愉快,活躍地帶我們去參觀醫院餐廳、花店和禮品部,好像一個離開媽媽的小女孩,快樂地和同學進城逛街。她又找到機會單獨和我們談話,在醫院講得比在家裡多。暫時解脫母親的束縛,埋藏在心底的日記突然一頁一頁快速翻開來。

又過了五年,瑪麗說她幸運等到了一個換腎的機會,過一陣子就要換腎了。妻曾是醫技士,怕瑪麗換腎後,因外來器官植入的影響,脆弱的神經可能會失衡。

這一年瑪麗的母親過世了,她孤伶伶地住院,換腎成功了,可是,脾氣果然又變壞了。

我們變成瑪麗唯一依靠的親人。可是,她突然把妻當傭人使喚,動不動急喚她去買牛奶、雞蛋、水果、餅乾。有時在三更半夜打電話要求馬上送兩瓶礦泉水過去,要求被延遲了,就破口大罵。

漸漸地,公寓的走廊又聽到她的咒罵聲和瘋笑聲。樓上的鄰居不只一次叫警察來把她送到瘋人院去住幾天。我們非親屬,既無奈,也不能保她回家。

人的精神何其脆弱?意識和理性竟然受器官異動影響又回復錯亂?

真可惜,瑪麗和我們的關係變壞了,埋怨我們家練琴;把送她的小紀念品都放回我們的窗口。我們不堪午夜電話騷擾,晚上就把電話線拔掉。

再過了兩年,她因其他的病住院幾周,我們仍然去探訪她。忽然,醫院和教堂來電告知,瑪麗去世了,沒有留言,問我們是否她的親人。我們就請法院和社會局把她房內的衣物依法處理。

殯儀館的告別式,完全照保險公司的條件辦理,只有神父和我們一家人出席,儀式簡單莊重,還有鋼琴曲自動播放。

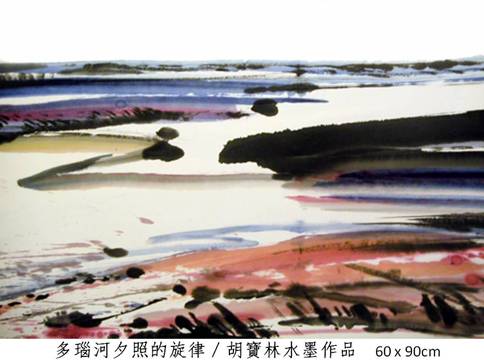

抬頭看百年公寓外牆上不老的美人頭雕像,有時候會想起正常時期的瑪麗,她談話時都還保有傳統的禮貌和尊重,希望神父已把她正常的靈魂喚回,用多瑙河的色彩和旋律送到天上。

2015.7.30中華副刊