|

|

|

刹那斷送十分春 讀秦祖永跋後記

網上搜索“許舍山人”,出現一拍賣消息,北京保利國際拍賣公司開拍“楊繼盛《壽徐少湖翁師文》”。立即注意到內列先祖許庭堅(常用一方“許舍山人”鑒賞閒章)、許仲堪和許建封三兄弟的名字。這手翰原為楊繼盛裔孫珍藏。清初大收藏家宋犖于康熙二十二年任官直隸時,為楊繼盛重修祠廟,再盛香火,楊氏後裔感念此德,以此家藏百餘年的先人手跡酬贈。宋犖欣喜異常,遂邀明末即已負盛名的文壇大家朱彝尊隸書題引,再請汪琬、張仁熙、邵長蘅等當時名家題跋。其後流轉數姓,由無錫顧氏、許氏、秦氏相繼遞藏。明清兩代先後在此上題跋的還有秦道然、錢伯埛、錢大昕、汪志伊、顧光旭、許庭堅、許仲堪、許建封、秦祖永等十三名家。各家題跋均對楊氏文稿嘖嘖稱奇,歎為觀止。這份手翰流傳至今已歷四百五十多年,“大則不遭兵火之劫,細亦不受蠹蝕之傷,”完好如昔保存到今天,忠烈之士,天地正氣,信是神佑也!

明嘉靖年間,因彈劾權勢熏天的奸相嚴嵩而慘被折磨致死的兵部尚書楊繼盛(椒山),身後為人們推崇備至,謂其與戰國屈原、南宋文天祥可鼎足稱三,追諡“忠愍”,建祠於保定,《明史》有傳。清順治皇帝曰:“朕觀明有二百七十年,忠諫之臣往往而有,至於不為強禦,披膈犯顏,則無如楊繼盛。而被禍慘烈,殺身成仁者,亦無如楊繼盛。”乾隆帝則親為楊繼盛畫像題詩。然而,這位明後期最被推崇的人物,正史野史中均被視為士大夫精神和節操的完美詮釋者、踐行者,他的存世手澤卻寥若晨星,前人曾謂“忠愍以忠烈震一世,雖片紙隻字,人爭寶貴,”故此一墨翰可謂珍貴無比。

乾隆初,先祖蒙齋公以百二十金得此墨翰於邑中顧氏,父子“愛逾拱璧”。許氏兄弟還曾計劃將此手翰刻碑勒石,列於椒山祠壁,以廣流傳,並遵父囑將原稿“珠還璧返”給楊氏後人,以成一段佳話,惜未踐行。此物由保利拍賣公司公開拍賣,5月30日起在北京農業展覽館預展,6月3日開拍,起價為50到80萬人民幣。保利公司得於何處?原收藏者是何人?均不得而知,很是蹊蹺。

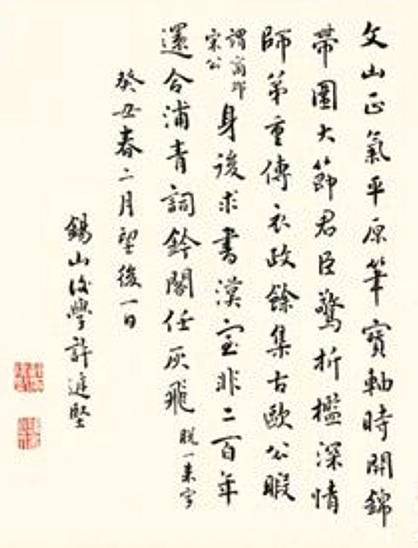

許庭堅題跋: 文山正氣平原筆,寶軸時開錦帶圍。 大節君臣驚折檻,深情師弟重傳衣。 政餘集古歐公暇,身後求書漢室非。 二百年來還合浦,青詞鈐閣任灰飛。

癸丑春二月望後一日,錫山後學許庭堅。鈐印:許庭堅印、許舍山人

許仲堪題跋: 男兒立身貴不朽,辭翰翩翩復何有。能留大節峙乾坤,片紙殘縑亦堪壽。 椒山節烈照汗青,鹿角欲折膽如斗。碧血三年抱應生,餘香千古生枷杻。 淋漓正氣揮灑餘,遒勁還同筆諫柳。展卷欲觀先再拜,如讀秦碑及岣嶁。 文中立言更有本,獨取五穀芟糧莠。降幛前頭拜相公,不肯雷同祝岡阜。 立功立德斯千秋,近人孰解開斯口。乃知浩氣還太虛,生平根枑良深厚。 豈其一時仗激烈,不惜粉身兼碎首。此卷家傳在子孫,滄桑變易經時久。 漫堂先生鑒賞家,珠囊集古同歐九。鸞綾簟錦為裝潢,同時題識多名手。 朱門無端更拋散,流傳不復記誰某。辟疆太史欣得之,跋語更署南泉叟。 今來吾齋作清供,把玩不釋忘卯酉。後生吊古生裵回,興到狂吟時擊缶。 吁嗟乎! 讀書廿載鈐山堂,文章都譽原無偶。青詞萬紙流人間,臭穢令人見欲嘔。 區區稿本事珍藏,造物還令鬼神守。物因人重信有然,不以工拙定妍醜。 又聞尺幅墨梅在,古瘦清香無恙否。(墨梅公詔獄時贈冀梅軒比部者也, 有古瘦清香元太始之句)安淂攜來置我前,恰似參軍配新婦。

錫山後學許仲堪 鈐印:仲堪、許氏美尊、丑父

許建封題跋: 先子蒙齋公,以百二十金購得此卷於邑中顧氏,愛逾拱壁,寶藏者五十餘年。每試建封曰:此楊氏酬商丘宋太宰茸祠之誼者,余欲仍歸其裔孫,而遠隔數千里,無因緣以達。異日當成余之志,建封謹誌之。適桐城汪稼門先生司臬江蘇,敬呈此卷求跋,先生欣然命筆,並以歸還楊氏祠為言,俾得幸守,是固先子之志,而建封不敢忘者也。忠愍公精忠大節,貫金石而泣鬼神,茲特其翰墨餘事,閱數百年猶能珠還璧返,信乎有數存其間,非人力所能,與先生行將勒石,嘰廣其傳,而先子及建封得廁名卷末,尤不勝附驥之幸云。 乾隆五十有八年春二月日躔降婁之次,錫山後學許建封桐叔氏盥手謹識。 鈐印:臣封、桐叔

為《壽徐少湖翁師文》這一藏品題跋的,有的還是我許家的老親,而學者錢大昕則是錢其琛的祖上,余與其胞兄錢其玨先生曾往來頻繁,不意兩家祖上還有此翰墨因緣。今錢老物故已七年,無法告知並共享矣,思則愴然。

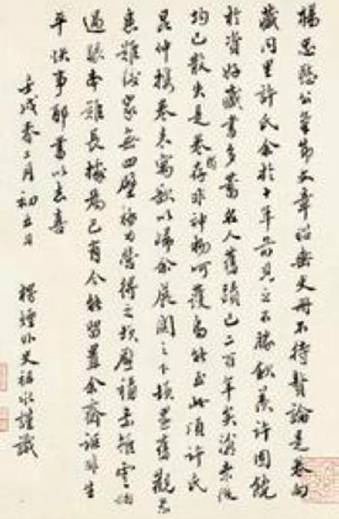

“楊忠湣公,氣節文章,昭垂史冊,不待贅論。是卷向藏同里許氏,余於十年前見之,不勝欽羨。許固饒於資,好藏書,多蓄名人舊跡,已二百年矣。滄桑後均已散失,是卷獨存。非神物呵護焉能至此。頃許氏昆仲攜卷來寓,欲以歸余,展閱之下,頓還舊觀。奈患難後家無四壁,極力營得之頓慰積素。雖雲煙過眼本難長據為已有,今能留置余齋,詎非生平快事耶?書以志喜。壬戌春二月初五日,楞煙外史祖永謹識。鈐印:楞煙外史、祖永之印。”

晚清無錫名畫家秦祖永“壬戌春二月初五日”的題跋,是本卷最後一篇題跋。許氏自明代中期從方湖許舍徒居無錫城內,至清末,代代都是太學生、貢生、恩貢生,一直是城中名門望族。家有仿劉歆《七略》之目的藏書樓,號曰“種學樓”,乾隆初,已“積善本萬餘卷”。許卓然(字蒙齋)乃是許氏第一代藏書家,生六子;庭堅(字麟石)、仲堪(字美尊)、建封(字桐叔)、地典(字司大)、坦之(字履吉)、光陛(字覲陽)。。六兄弟均秉承家學,精研學問,老大、老二、老三更名重當時。清代狀元、同時代人顧皋評論道;“吾錫藏書家推許氏,而桐叔與伯兄、仲兄涵濡先澤,學問相切劘,邑中往往稱三許云。”舊時,書籍是財富的象徵,況善本就達萬餘卷,許氏善經營,家富於資,且別具眼力,故“四方書賈挾善本至錫,必歸許氏”(清·周鎬《犢山類稿》)。同邑之人,彼此熟稔,秦跋所言當為無錫人對城中許家之公論。

然而,緊接著祖永先生就嘆道“滄桑後均已散失,是卷獨存。” 讀到此,不由人黯然神傷。秦氏作跋,上距許氏兄弟在楊氏手卷上寫下三篇富貴瀟灑的題跋方七十年,離咸豐初秦祖永在許宅初見此一卷軸,“不勝欽羨”,僅十載,曾為梁溪風雅的許氏萬千家藏,牙籤充棟的“種學樓”,竟已風流雲散,這使人非常驚訝,緣何?讀者諸君,秦跋“滄桑”二字,顯非一家一姓之變,乃指長達十四年、整個國家民族傷筋動骨、咸豐直至同治初年之“洪楊之亂”也!舊時人稱“長毛反”。

清咸豐三年(1853)二月,太平軍攻克並定都南京,改名天京,旋即佔領鎮江、揚州。並以天京為基地,北伐西征,如入無人之地,戰火燃遍了大半個中國。狂飆所及,廬舍為墟,遍地瓦礫。咸豐十年(1860年)5月太平軍在破解了清廷兩年多的天京之圍後,又開始東征。江南最富庶的地區隨即淪為戰區,到處風聲鶴唳,草木皆兵。兵鋒所至,士人紛紛逃亡。5月22日攻取常州,30日上午(咸豐十年四月初十)攻克無錫和金匱。6月2日清晨攻下江陰,同日佔領宜荊(今宜興),佔據了蘇南廣大地區,以蘇州為首府建立蘇福省。

清軍與太平軍在無錫地區進行了激烈的戰鬥,從1862 年12月開始至1863年12月,兩軍對無錫的爭奪長達一年之久,直至1863年12月12日(同治二年十一月初二)太平軍撤出無錫。半年多後,天京被清軍攻克,“太平天國”終告滅亡。自咸豐十年四月初十太平軍攻克無錫城到同治二年十一月初二其覆滅,太平軍在無錫長達3年7個月。在這1291天的浩劫中,古城無錫慘遭破壞,人口銳減。城內及城郊的廟宇、寺院、觀庵、祠堂幾乎全毀,城中房屋僅存十之三,鄉間田地荒蕪,以致1864年春,無錫西南、西北各鄉發生大饑荒,甚至人相食之慘絕人寰之事。據光緒《無錫金匱縣誌》卷八記載,咸豐元年,兩縣合計有人丁64萬,至同治四年,兩縣僅餘人丁21萬,人丁損失率為67%。

鐵蹄到處,常州6天死5萬人。蘇州城被屠十之二三,自殺十之二三,更兼此後之瘟疫流行,人口去半。宋代以來中國最富裕之江南,只因地處風暴中心,昔日經濟上的富庶與繁華隨風而逝,文化上的極致與優雅亦夢幻般消失以盡,“刹那斷送十分春,富貴園林一洗貧”,江南全面破敗。“幾於百里無人煙,其中大半人民死亡,室廬焚毀,田畝無主,荒棄不耕”,“被難情形較他省尤甚,凡不忍見不忍聞之事,怵心劌目,罄筆難書,所謂鐵人見之,亦當墮淚也!”(寄雲山人:《江南鐵淚圖》,)左宗棠在同治二年四月初十致李鴻章信函中說,他行軍中看到的“浙中光景已是草昧以前世界。”諸君,諸君,請問這要倒退多少年?

唐德剛教授在《晚清七十年·太平天國》的“卷首語”中寫道:“時至晚清,改朝換代的週期已屆,政府的統治大機器徹底鏽爛,社會也百病叢生。廣東洪秀全,一個典型「三家村」的土塾師,科場失意,轉以「拜上帝會」之名於廣西聚眾起義,企圖建立一個夢想中的「小天堂」。一群狂熱信徒被逼上梁山,化宗教信仰為政治力量,終至釀成死人無數的“太平天國”大悲劇。”

俄國趁虛侵佔黑龍江以北、外興安嶺以南土地60多萬平方公里。第二次鴉片戰爭也就是此時發生的,清政府忙於內戰,無心與外敵對抗,英法聯軍輕易地攻佔天津、北京,大肆搶掠,火燒圓明園。人類歷史上傷亡最大的戰爭不是一戰、二戰,是太平天國。此後,列強更視中國軟弱可欺,光緒二十六年,義和團引發八國聯軍入侵,賠款白銀四億五千萬兩。太平軍後四十年,清政府終於土崩瓦解。

十餘年的“太平天國”戰事對中國的破壞,分明是一場浩劫,然而,四九年後的所謂馬列主義歷史學家,對此至多引用一句石達開的“東南處處有啼痕”,輕描淡寫以帶過。六十年來的教科書上,還譽之為推動歷史進步的農民革命並為之歌功頌德,真是抹殺歷史,愧對祖宗!凡對“太平天國”推崇備至,甚至認為這是一筆寶貴文化遺產者,應該讀讀梅毅所著《極樂誘惑--“太平天國”的興亡》,梅先生提出了以“歷史良心”來審視洪秀全與太平天國的功過是非,從歷史的破壞中尋覓可資建設的借鑒。

羅漢松先生在《卷敘》中順序一一評述,認為“許氏購此卷所費之120金(即白銀120兩)當也是當時極高的價目了。。。近人彭信威著《中國貨幣史》中列1731-1740年間物價水準為1石(即10斗或約300市斤)大米價1兩白銀,120金可購大米120石(36000市斤)。。。。項元汴(明人,許按)稱購元錢選《山居圖》卷價「三十金」、文徵明《袁安臥雪圖》卷「原價十六兩」、唐寅《嵩山十景》冊「計原值二十四金」。故,僅以價計,若椒山此卷置於萬曆朝,約價60兩,幾乎可當上述錢選卷、文徵明卷及唐寅冊之和,可知其值之巨。”

秦祖永生道光五年,卒光緒十年,其生年“壬戌春”乃同治元年,即1862年。讀梁啟超《李鴻章傳》;“自同治元年壬戌春二月,李鴻章率八千人下上海,統領淮軍、常勝軍,轉鬥各地,大小數十戰,始於松江,終於嘉興常州,凡兩周歲至同治三年甲子夏四月,平吳功成。”可知秦氏作跋時,無錫尚在太平軍手中,從其所述許氏二百年之收藏“滄桑後均已散失,是卷獨存。非神物呵護焉能至此。頃許氏昆仲攜卷來寓,欲以歸余,。。”諸言,可知昔日錫邑人皆“欽羨”的這一脈許氏,此時已屆式微,二百年之收藏在洪楊戰亂中喪失殆盡,獨存此楊繼盛《壽徐少湖翁師文》。庭堅、仲堪、建封三兄弟已于嘉慶五年、乾隆五十九年、嘉慶二年相繼去世,沒有看到幾代人世守的藏書和古董毀于“長毛”之亂。否則定痛心疾首不已。秦氏所謂“許氏昆仲”應已是許氏兄弟的後人(建封無出,以其長兄庭堅之子錦嗣)。

文獻學家許庭堅有方藏書章曰“未必吾齋能世守,惟求此物得長存。”他們兄弟藏書家還錄唐人杜暹之言:“清俸寫來手自校,子孫讀之知聖教,鬻及借人為不孝。”作為傳世家訓,高掛在種學樓上,諄諄告誡,規範子孫。然而孰能料到七十年後竟會書散人亡,一國赤地千里,災難深重達於極點?

一九六六年六月,祖母在錫彌留,時文革已猛烈來襲,我趕回無錫,生離死別,相對斷腸。病榻前,祖母送我一部套封線裝的康熙字典,以作紀念。還對我出示一份壓在她枕下的曾祖父秉烈公(號旭初)遺囑,上有三房子孫田產房產的劃分,記得第一句是“爾母臨終曾大呼。。。”,“洪楊兵變,避居梅里,”可見“洪楊兵變”對我許家之危害是其終生難忘之事。彼時我還是南外高二的學生,年少人毫無文物概念,只記得是張泛黃的毛邊紙,左邊有一長排遺囑見證人的簽字畫押,遺憾的是,這份珍貴的遺囑文革中被我母親因懼禍燒掉了。

秉烈公生咸豐三年,卒民國八年,同治“壬戌春二月”出讓這一明代卷軸時,他才11歲。故去秦祖永家之“許氏昆仲”,應是秉烈公的父輩。而這一輩人中,正逢庚申浩劫,他們或逃亡,或被擄,或被殺,家譜記載;庭堅之孫詵桂“殉難”、奭棠“軍前效力,殺賊盡忠”,堂兄弟許楨“被害”,許植“避逆匪,遷居太伯鄉小章家橋”,許桐、許楠“陷蘇被擄”,許榛“糾聚民團奮身抵禦,因賊勢猖獗難支,隨母赴水殉難”,一門死難多人,慘烈不可言狀。家之乘猶國之史也,足證史載無錫人亡三份之二,舉國人喪四分之一,是言之有據的。人既不存,物何以堪?出讓獨存之家藏寶物實萬般無奈之舉。

戰亂前我許家僅歷代善本藏書就有萬餘卷,多種史籍均有記載。“聞金寇犯京師,四顧茫然,盈箱溢篋,且戀戀,且悵悵,知其必不為己物矣。。既長物不能盡載,乃先去書之重大印本者,又去畫之多幅者,又去古器之無款識者。後又去書之監本者,畫之平常者,器之重大者。凡屢減去,尚載書十五車。至東海,連艫渡淮,又渡江,至建康。青州故第,尚鎖書冊什物,用屋十餘間,期明年春再具舟載之。十二月,金人陷青州,凡所謂十餘屋者,已皆為煨燼矣。”李清照《金石錄後序》中所敘,想亦是先人大難來臨時之寫照。兩百年間,子孫前赴後繼,以無數心血財力辛苦收藏、研究、考證之萬千典籍文物,毀於一旦。何得之艱而失之易也!不由人掩卷嘆息!

椒山節烈,故物因人重,先祖對書齋中這一裝以寶軸錦帶的明人手翰,愛逾拱壁。至同治元年春,死裡逃生的孫輩迫於生計欲出讓,已寶藏許家百二三十年矣。迭經社會劇烈動盪,逃過兵燹水火之厄,獨存于世,秦跋所謂“是卷獨存”者,一言道盡許氏先人艱辛。“必不得已,先棄輜重,次衣被,次書冊卷軸,次古器;獨所謂宗器者,可自負抱,與身俱存亡!” 萬僅一存,先祖護佑豈易哉!

羅先生在《卷敘》中說“許氏家敗,此卷被秦祖永收得,秦氏欣喜若狂。”但細看秦跋,羅先生的斷句:“非神物呵護焉能至此頃”,是不通的,從上下文看,這裡的“頃”字只能作“剛才”之意,且從未見有“至此頃”這樣的說法,故而“頃”字應歸下一句才對。然而問題也就出現了,怎麼可能許氏後人剛剛將手卷送來秦府,秦家自己也“患難後家無四壁,”祖永先生立馬就能付款?“極力營得之”也需要時間的啊!到底是留在秦氏書齋中看了一陣仍璧還許家,抑或賤賣給他了?這是個疑點,並未確定。兵荒馬亂之際,秦許又是姻親(仲堪次子許鈞配秦仁淵之女,庭堅之孫文湧配名醫、太學生秦灝之女),許氏後人出價想必不會比當年買入價高,否則祖永題跋不會不提及。極有可能這幅手卷其後仍在許氏後人手裡,因為戰亂後不久許氏重又崛起,沒必要將最後的一點收藏倒掉,是文革的“破四舊”才最終使這件笥藏了數百年的寶物流散出來。

有《錫山許氏宗譜》為證;浩劫過後,重振家聲,清末許氏再起;庭堅公獨剩之重孫士熊(1870—1920 祐槐之子)光緒甲午舉人,留學英倫,而仲堪公獨剩之重孫秉烈亦遣子嘉澍(1886-1930)赴日學軍,均各成就一番事業。然至大陸易幟,惟士熊東床李四光先生翁婿以科技名揚海內,餘皆沉寂。辛亥百年以來,憂患得失何其多也,許氏一門又何能倖免?昔日種學樓藏書,今猶零星珍藏於國圖、上圖、南圖、香港以及日本,吉光片羽,彌足珍貴。

今夕何夕?先祖遺墨,一一重見天日,視則愧對先人,有淚如傾。“然有有必有無,有聚必有散,乃理之常。人亡弓,人得之,又胡足道。”所以區區記其終始者,非獨為一家一姓,整理國故,存亡繼絕,余亦一盡綿薄耳。

舊邦新命,任重道遠,諸君珍重努力。是為記。

開放三十三年閏四月初十凌晨仲堪後人許樹錚謹識

|

|