許樹錚老師令堂叔北京許金濤

九五高齡抗戰回憶

2020.09.01

前 言

2020年的九月三日是中國人民抗戰勝利七十五週年紀念日,特發此文,揭秘一段鮮為人知的抗戰歷史。從1941年到1945年,在中國,有五千多名年在廿至四十五之間的熱血青年,他們是在校學子,或高校教師,或東南亞各國來奔赴抗日第一線的優秀華人子弟,大多是世家子弟,中英文俱佳,功底紮實,以盟軍翻譯投身抗戰,槍林彈雨,出生入死,甚至血灑疆場,為國成仁。七十五年來,譯員們在抗戰中的活動和作用一直埋沒在歷史塵埃裡。這批抗戰精英,今日大都已離世,存者寥若晨星,均在耄耋之年。北京堂叔許金濤即其中一員,他的祖父許士熊先生身出無錫世家,光緒甲午舉人,後曾留學英倫,是清末及北洋政府時期之著名外交官,經歷過諸多重大歷史事件,父親許坤,康奈爾大學畢業,北平大學教授,北平電車公司總工程師,母親也英文流利,這樣的知識家庭薰陶,抗戰從軍,義無反顧。

現在金濤叔叔已九五高齡,雖歷盡重重劫難與驚濤駭浪,至今思維敏捷,記憶清晰。他的這篇口述出口成章,對這段抗戰經歷充滿喜悅與驕傲,無疑是一件極其寶貴的歷史文獻。

小侄許樹錚謹記 二○二○年八月卅一日

加州畢日陞詩人箋注

許老師:喜見先後兩篇文章。許先生傳來文章,余最愛讀。

説到翻譯,南京章學清先生,也是高人,數年前見過他的作品:

http://www.fengtipoeticclub.com/z110811/z110811-menu.html

巧的是西南聯大畢業翻譯大師九九高齡的許淵冲,也是姓許,但他是江西南昌文。

許金濤老先生口述中提到他的父親許坤先生,考取美國庚子賠款獎學金留學美國,比顧毓琇(一樵)還早了數年。顧毓琇是江澤民老師,江來美訪問,曾親自到顧之寓所探望,照片收入顧毓琇詩詞集中。許坤和顧都是當時機電英才。

另外,許金濤老先生又提到父親畢業後曾在美國西屋電子公司電器實驗室實習。Westinghouse

Electric Corporation 創於1886年。1995年,西屋公司接手美國CBS

(Columbia Broadcasting System)電視公司,經歷百年,西屋公司仍然以核電工業,家電,廣播等多方面多元運作。

上世紀七十年代,美政府推動VHSIC

(very high speed integrated circuits) 計劃,經費分期分配到多家公司,如IBM,

Hughes Aircraft, TRW等等,西屋公司也在其中。弟當時在TRW

人造衛星公司參與一個乘法計算器晶片計劃,西屋公司是競爭對手,這個VHSIC計劃的推動和發展,造成四十多年後的奈米晶片尖端科技。

隨便聊聊,敬侯秋安。畢日陞頓首2020.09.01

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

北京許金濤九五高齡抗戰回憶(許永平筆錄)

我始終堅信這事做得對

紀念二○二○年的九月三日是中國人民抗戰勝利七十五週年

後方求學

1943

年,我從北京育英中學高中畢業,似乎繼續求學是無可替代的選擇。於是選擇大學就成了首要問題。但當時卻沒想到後來的求學選擇還為我的人生增加了投筆從戎從軍抗日的經歷,更沒想到的是加入了美國的

OSS,作為當時千百位從軍的大學生中的一員,見證了民族危亡之際全民族的奮起抗日,並因此擁有了這段熱血沸騰的從軍經歷。

我的父親,許坤,1916年在南洋公學院就讀機械系三年級的時候,考取美國庚子賠款獎學金留學美國,在美國康奈爾大學攻讀電機工程碩士。畢業後先在美國西屋電子公司電器實驗室實習,隨後被聘任為設計工程師。1919

年回到上海與我母親完婚,同年到北京為我爺爺奔喪,事後就留在北京,受聘於北平大學工學院電工系教授,後升任電工系主任,同時兼任北平電車公司總工程師。抗日戰爭爆發後,北平大學遷往陝西西安,組成西北聯合大學。我父親沒有隨校後撤,但更不願為日本人做事,就一直賦閑在家,家裡生活開始拮据。

我父母親共生養過四個孩子,我有一個哥哥、一個姐姐,還有一個弟弟。不幸的是,哥哥和姐姐都是在少年時夭折,四十三年我高中畢業那年,弟弟才七歲,選擇大學對我真是兩難。北平當時是日佔區,也有很多大學在授課,但都是在日本人管轄下的學校。我理想中的北平大學或清華大學當時都已經南遷,更重要的是,我父親不願為日本人工作而辭去所有職務,我怎麼能反而去日本人管轄的學校讀書呢?另一條求學的路就是去抗戰後方,但我母親一定會非常掛念擔心。我父親決定,並安排我到抗戰的後方繼續學業。

求學之路

1943

年七月初,在畢業於上海聖約翰大學的叔叔的帶領下,我和表弟一行三人,在一個“嚮導”的帶領下,離開北平,一路火車、汽車、馬車、步行,到上海,過杭州,穿越交戰區,偷渡日軍的封鎖線,當到達寧波鎮海時,“嚮導”

拿到報酬後隻身返回,我們繼續前行,經浙江、到湖南衡陽後,歷經兩月餘終於到達桂林。

到達桂林時已是 1943

年的九月初,錯過了大學報考的日期。所幸政府非常體諒、支持奔赴抗戰後方求學的青年,特為我們遲到的學子安排了補考和招生工作。很快我就接到被廣西大學電機系錄取的通知,政府不僅給我們機會補考,而且入學後才知道,對從敵佔區來求學的學生,入學後的學費、住宿費、飯費一律全部免費,由政府買單。

大學一年級的時光在對戰事的擔憂與校園生活的快樂中度過。很快,1944年六月,日本軍隊開始向廣西進攻,桂林岌岌可危。負責守城的白崇禧將軍發表講話,誓死保衛桂林,讓老百姓放心,但百姓都不放心,紛紛開始撤退。廣西大學被迫停課,師生各想辦法逃生。由於有舅舅在重慶工作,姑父李四光以及中央地質所也遷往重慶,我就決定去重慶繼續學業。

從桂林到重慶走了十幾天,火車、汽車、船,有什麼就坐什麼,有時還要靠兩條腿。一路過來走了十幾天,不僅耗盡了體力,也耗盡了我身上的每一分錢和能換錢的東西,最後終於到了重慶的江對岸,實在沒有錢搭船過江了。最後總算求到一個船夫同意賒帳載我過江。

憑著廣西大學的證明,又考了一下,我順利地插班到重慶大學電機系二年級繼續學業。和在廣西大學一樣,學費和食宿費全免。重慶確實比桂林要熱鬧的多,在重慶大學碰到幾個北京來的同班同學,還碰到到重慶逃難的北京高中同學,因為他們沒有入學,沒有分配的住宿和餐食,他們和我們擠擠就住在一起,並分享我們的伙食供應,我們在一起過起戰時共濟的日子。

可是重慶大學註定了僅是我求學的一個臨時網站。同年十月,日軍向桂林發起進攻,企圖打開通往抗戰後方重慶和昆明的門戶。此時岌岌可危的重慶,每天遭受日軍飛機的轟炸,政府面臨著再次西遷,大學也停課。

報名從軍

( 1944年十月 )

1944

年十月份,重慶大學停課,本地的學生都回家了,我們從敵佔區來的學生因為無家可歸,就仍然借宿在學校的宿舍裡,更有一些從敵佔區剛到後方來的同學、朋友也借宿到學生宿舍,大家將就在一起,一起擔憂國家和個人的命運。

1944

年九月十六日,蔣介石在國民參政會即席演講稱:“國家在此緊急戰時關頭,要先其所急,使知識青年效命於戰場,因為知識青年有知識,有自動判斷的能力,隊伍中增加一個知識青年,就不啻增加了十個普通士兵。”他號召全國知識青年積極從軍,提出“一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍”的口號。隨後,國民黨中央決定廣泛發動知識青年從軍運動,徵集知識青年十萬人,編組遠征軍。

十月廿一日,國民政府軍事委員會頒佈《知識青年從軍徵集辦法》等法規,“青年軍”開始在大學招募學生兵去充實新組建的“遠征軍”。看到這條消息後,我們幾個北京來的同學就一起報名參加了青年軍。報名後,在等待集中軍訓的期間,又看到“軍事委員會”頒佈的徵調盟軍譯員的通知,抱著不枉所學,用有所長,不妨試試的態度,商定我們一起報考譯員訓練班。

要說“用有所長”也只是給報名從軍找個藉口,國難當頭,義不容辭,但當兵這是以前從沒想過的。能發揮所學,還能報效祖國,這確實是個最好的當兵的理由。但也只是“抱著試試”的想法,因為我們幾個人都是工科學生,雖然是上了大學二年級,但這兩年的戰亂、顛離,實在是沒有安心地學習。好在我們幾個人上的中學、高中都是教會學校,都是英語教學。而且我父親是留美回國的,我母親英語也很好,給了我很好的外語薰陶。僅憑這一點,就去試試吧。

第二天一早,我、蘇成一、常蘊石

(葛彥)、張大光、孫鴻藍就跑到軍事委員會外事局報名處,經過考試,特別是英語對話考試後,當即全部被錄取。

在譯員訓練班的日子

(1944年十一月至1945年二月 )

我加入盟軍譯員隊伍,英文名

Hsu Chin Tao, 譯員編號 4217。我們同期在重慶地區徵調的譯員於1944

年十一月開始集中培訓,培訓地點在重慶復興中路中央幹訓團的校址。很顯然,這是一個臨時借用的培訓地點,我們只有一個班,五十名左右的學員。培訓直到十二月底才結束,這是一段非常愉快的時光。

首先,我們又回到學生時代,培訓課程很緊張,講課的老師水準都很高,我們每天都學到新的知識,每天都在提高自己。再者,我們在培訓期間已經開始領取譯員培訓津貼了。這是有生以來第一次“開餉”。一到週末,我們幾個同學就像闊佬,結伴去逛街,尋找花錢的機會,享受自己掙錢的感覺。

十二月底,譯員訓練班結業,結業典禮上還請來蔣經國給學員訓話,隨後全體學員立即轉移到昆明,我們分乘二輛卡車,一路顛簸,從重慶開到昆明。記得途經貴陽正值耶誕節,我們還停車慶祝了一下。

到昆明後,我們就被移交給美軍,在美軍教官主導下繼續一些軍事用語的培訓,包括軍事術語,軍事裝備的名稱,軍事通訊用語等英語的培訓。還進行了基本武器的使用,射擊訓練,同時等待工作分配。

昆明是當時援華美軍的總部所在地,從各地徵調的譯員都是先到昆明的基地集中,接受培訓和分配工作。與其說是分配工作,到不如說是工作來認領,確切地說是根據美軍各單位的需要,來這裡挑選能適應需求的譯員,比如譯員的外語水準,身體狀況,而且還非常注重譯員的地方語言,基本上是在北方活動的部隊就挑選北方來的譯員。

我們幾個同學中最先被挑走的是蘇成一,他是被挑到昆明附近的美軍炮兵培訓中心當譯員。又過了一段時間,我和常蘊石同時被挑選上,當時我們不知道是什麼單位挑上我們,也不知道去哪裡,幹什麼。兩名美軍軍官,見了我們只是用英語問些問題,一方面瞭解我們個人的情況,同時也是給英語測試,但沒有更多的交流,更不透露單位的資訊。我們也不問,反正是去給盟軍做翻譯。

一離開培訓基地我和常蘊石就分開,我到了在昆明西郊的一個美軍營地。到了營地我才被告知;我被分配的美軍單位是“美國戰略服務局

(OSS)”下屬的特戰隊。後來才知道,我和常蘊石都是被分配到美國戰略服務局,不同的是他是被分到傘兵培訓基地,我是被分配到特戰隊。

我所知道的

OSS

聽起來像個笑話,我第一次為國效力,也是第一次參加工作的單位,竟是我絲毫不瞭解的、高度敏感的、非常知名的美國單位。直到因為它牽連到了我的一生,甚至我子女的一生時,才想起去瞭解它。

OSS(Office of

Strategic Service)

是二戰期間,美國總統羅斯福直接授意下建立起來的,直接對美國總統負責的戰略服務結構,它的任務包括:

戰略情報、特種作戰、對敵心理戰。OSS

在二戰中建立了不朽的功績,也付出了巨大的犧牲。正是因為它的英勇、智慧和卓越的表現,才贏得人們的尊敬,成為二戰後家喻戶曉的著名的軍事單位。簡單地講,它是美國中情局

(CIA) 的前身,電視劇《加里森敢死隊》的原型。

二戰期間,OSS

在情報戰、特種作戰、對敵心理戰方面屢建戰功。同時,因為它的特戰和情報需要深入敵後,它也是風險最高的作戰單位。

在援華美軍中

OSS是一個獨立的機構,下設:

情報部

(SI-Secret Intelligence ),

特戰部 (SO-Special

Operation),

心理戰部

(MO-Morale Operation) 和培訓部。總部設在昆明,兩個前進指揮部,一個設在西安,一個在芷江。

特戰小組是根據任務的需要而組成,一般四至五人

(三至四名軍官和一名士官),再配備一名翻譯組成。我所在的特戰小隊代號

Lion( 獅子 ),受西安前進指揮部司令的指揮,由六名特戰隊員組成:

指揮官:布朗少校

(Major Charles Brown)

副指揮官:湯姆森少校

(Major George Thomson)

羅德中尉

(1st Lt. John Rudd)

伯那德上士

(1st Sgt John Bradner) 報務員

攝影師沙頓 (PhoM 2C Ray Sutton)

譯員許金濤

(Interpreter Hsu,Chin Tao #4217)

獅子小組也常被稱為“常青藤”小隊,因為兩位指揮官均來自常青藤大學

(Ivy League Schools),布朗少校入伍前是耶魯大學的醫學院學生,湯姆森少校是哈佛法學院學生。此外羅德中尉是普林斯頓大學工程學院的學生。所以獅子小隊常被稱為“常青藤”之隊。

參加

OSS 特戰行動 (1945年三月至1945年九月

) 繼續接受特戰訓練

從譯員訓練營地被直接帶到 OSS

獅子特戰小隊的營地,隨即被從頭到腳的武裝起來:一支卡賓槍,一大一小兩把手槍,匕首一把,手榴彈二顆,加上全套的服裝和野外生存用品,真正的武裝到牙齒

(armed to teeth)。

到了作戰單位,訓練都是真槍實彈。訓練非常緊湊,獅子小隊的其他五名成員都是我的教員,各負責一科,從武器裝備的使用,到特戰要領,也有特戰軍事術語,輪著對我一對一的培訓。正好也給我個機會熟悉一下將與我生死與共的戰友。

小隊被派往西安前進指揮所接受作戰任務

1945

年三月初,小隊接到命令,前往西安指揮所接受任務。接到出發的命令後,我就把自己的私人物品寄存在昆明基地,整理好行裝到隊部集合。我們一行六個人被送到機場,已經有一架飛機在那裡等待我們。我們來到機艙門口時,一名飛行員給我們每人一副降落傘,並額外對我用了一分鐘的時間幫我繫好傘包,並教會我怎麼用。這時又來了一名美軍軍官,給了我們每人一個書包,並告訴我們,這是一書包的現金,如果緊急情況跳傘到敵佔區或其他非控制地區,就可以用這些錢尋求幫助。

我在接到飛往西安的命令後愉快的心情立刻被突如其來的兩個包給徹底擊碎了。原以為可以享受一下第一次坐飛機的感受,還可以先從高空看看西安這個陌生的大城市,就像一次旅遊。但接到這兩包

(傘和錢)

後,一個在背後,一個抱在胸前,既像抱著兩顆定時炸彈,又像被兩塊鋼板夾著,被擠壓得喘不上氣。

心情陡然緊張起來,看來這一路上可能不太平,絕非輕鬆。這是我第一次坐飛機,第一次跳傘。我心裡禱告著,因為聽常蘊石講跳傘是很複雜,也很危險的,他們培訓幾個月尚有跳傘受傷的,更何況只接受一分鐘的培訓就能跳下來。

一路上大家都話不多,那是因為飛機的噪音太大,說話很費力,從大家的表情上看,都是很輕鬆的,這也幫助我減緩了不少緊張的心情。飛機一路顛簸,最終順利地在西安機場降落。一踏上土地,就像送瘟神似的趕緊把兩包交還回去,立刻心情大好。這時才開始想,怎麼沒看看書包裡的錢呀,一書包的錢,那得是多少呀。看來錢再多也是命可貴。

第一個任務

到達西安前進指揮所後,獅子小隊接受的第一個任務是偵察、勘測從北、東、南三個方向能抵達西安的各條主要公路上有多少橋樑和隧道,而且勘測出如果需要炸毀這些橋樑和隧道各需要多少炸藥,如何佈置。偵察、勘測的結果報第一戰區作為阻滯日軍向西安進攻的預案。

我們分乘兩輛吉普車出發,從西安向東、南、北方向,沿著每條道路向外延伸一百公里,逐道、逐橋、逐隧道地勘測。布朗少校在歐洲戰場上領導過多次敵後爆破任務,非常有經驗。羅德中尉是工科學院的學生,畫圖、測量的功底扎實。有了他倆的配合,我們的任務完成得很順利。一共用了三周的時間就完成了任務。

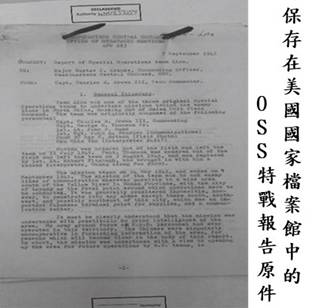

布朗少校的勘測報告得到很高的評價,這份報告至今保留在美國國家檔案館

OSS 特戰隊的行動報告裡。

第二個任務

在以洛陽為中心,河南境內黃河以南廣闊的地區上進行特種作戰,以切斷日軍的交通運輸線和破壞通信線路,特別是摧毀位於洛陽西南和東南方向的日軍通信中心為特戰行動的目標。在獅子特戰小隊的行動報告中是這樣描述這次任務的:一般而言,徹底完成這個任務是不可能的。我們必須清楚地認識當地的敵我態勢,我軍在這個地區沒有軍隊,沒有

OSS

的情報人員,當地的中國武裝在情報共用方面是極不配合,這些困難將貫穿整個特戰行動中。這段描述摘自美國國家檔案館保存的 OSS

特戰報告中。

培訓五十名遊擊隊員

為執行這次任務,國軍第一戰區長官胡宗南給我們小隊派來五十名士兵和一名長官。這五十人的裝備全部用美式裝備換裝,並在西安城西的一個寺廟內對他們進行了為期四周的訓練,培訓他們使用新式的裝備和特戰的戰術。

培訓教員由小隊的隊員擔任,每個人負責一部分,我負責培訓翻譯。由於這五十名士兵是挑選出來的,他們都有作戰經驗,對武器裝備不陌生,對新的裝備接受很快,所以對他們的培訓很順利地完成了。

行軍

850 公里到達敵後指定作戰位置

1945

年五月廿四日獅子小隊和配合小隊執行任務的五十名國軍戰士一起從西安出發。第一天,行進的隊伍沿著向東的大道一直前進,第二天傍晚到達陝西省寺坪鎮,受到當地群眾的熱烈歡迎。

開始兩天行軍還是比較輕鬆的,因為還是在第一戰區的控制範圍內,可以沿著大路行進,有

OSS 心理戰小組前來會合,也是為取得前方敵情的情報。

根據情報,前方雖然沒有到日佔區,但是處於交戰區,而且現在正發生著戰事,只好調整行軍路線,離開大道,把卡車上的給養改由騾隊運輸。第四天一早,按照修訂的行軍路線開始繼續行軍。

五月廿九日上午九點,我們離開陝西省寺坪鎮開始第二段行軍,目的地是河南省桑坪鎮。這段行軍一路翻山越嶺,進行得非常艱苦,人畜都受到極大的考驗。除了爬山外,還要時時刻刻地注意敵情。隊長布朗把全隊分成三個組,我和副隊長湯姆森為第一組,帶領十名國軍戰士做前導,負責探路和觀察敵情。

羅德中尉帶領第二小組,負責騾隊和大部隊行軍安全。隊長布朗和上士伯納德為第三組,負責殿後,收容拉隊的人員。

一路全在大山裡上上下下,很多地方的山路太陡峭了,人只能拉著騾子尾巴才能爬上去。因為山路太陡了,騾背上馱的貨架向下滑,把騾子的背都磨破了。

還有騾子在陡峭的地方滑下山。一路下來,騾隊已經累殘了。這段路走了三天,最後終於到了桑坪鎮,當地的鎮長設宴給我們接風,還和隊長布朗交換情報。關鍵是我們的騾隊損失慘重,剩下的騾子也不能繼續前行了,鎮長幫我們找來新的騾隊,讓原有的原路返回。

在桑坪只休整了一天,1945

年六月三日下午五點,我們離開桑坪鎮,繼續我們的第三段行軍,從桑坪鎮到潭頭鎮。這一段路程不長,但山勢更加險峻,我

們要翻過九峰嶺。又行軍二天,1945

年六月八日下午三點卅分,我們終於到達我們的第一個營地——河南省潭頭鎮。

2018

年四月廿四日,陰雨綿綿,許金濤之子許永平等盟軍譯員研究室成員,根據許金濤先生的記憶重訪當年獅子隊空降敵後的第一個駐地:潭頭鎮三觀廟。老鄉們清楚地記得1945年,美軍、日軍交替來到潭頭鎮後,通常都住在這裡。

潭頭鎮是在大山裡的一個小鎮,有一條小河穿鎮而過,和外界的交通只有兩條路,是個隱蔽而且方便的地方。我們的營地設在鎮邊上一個寺廟內,離小河很近。這條河是尹河的支流,那時河水清澈湍急,是我們的生活用水源,騾隊騾子也都喝這條河裡的水。這個寺廟不知叫什麼名,但那時要比這照片中的殘破的多,想必是最近修繕過。

潭頭成為我們第一個行動基地,我們把給養和多餘的裝備隱蔽在這裡,還在這裡繼續完成對國軍士兵的培訓。

第二天,我們又兵分三路;

第一路,隊長布朗 , 攝影師沙頓和我帶領五名國軍士兵,騎馬去洛甯、宜陽之間的公路偵察。

第二路,副隊長湯姆森和報務員伯納德帶領三名國軍士兵去偵察空調場地。

第三路,羅德中衛留下來訓練國軍官兵。

執行偵察任務

美軍從來不打無準備之戰,每次行動前都要做出詳細的計劃,還要有幾套預案。作戰計劃和方案都是基於大量的情報做出,詳盡、準確的情報就成了作戰行動勝利的保障。在整個執行任務期間,最多的行動就是執行偵察任務。

六月廿二日夜裡,布朗少校帶著我和一名嚮導對作戰區域進行了第一次偵察,六月廿四日夜裡布朗少校帶領羅德中尉和我又進行了第二次偵察。洛甯至宜陽一線的地形是兩山夾一條東西走向的河——洛河,洛河有的地方非常開闊,河面有一公里的寬度,有的河段很狹窄,水深湍急,兩岸的山勢不是很陡峭。沿著洛河兩岸,開闊處分佈著城鎮和村莊,最大的就是洛寧縣城和宜陽縣城。隴海公路洛甯——洛陽段是沿著洛河北岸由東向西延伸。隴海公路是當時鄭州以西,黃河南岸的主要交通線,而且沿線的通信設施支撐著日軍東西兩側的通訊聯絡。經過偵查,選定了我們第一階段的行動目標——公路的宜陽到洛甯段,把沿途的橋樑炸毀,通訊線路破壞,公路破壞。偵察中發現,在洛甯和宜陽的中間位置,一條穿流在峽谷間的支流橫跨公路後併入洛河,在這條支流兩側的峽谷之間有一座橋連接著隴海公路。

通過多次的偵察和勘測,先後制定出三個對日作戰方案,它們是:

1.

炸毀公路上的一座橋樑;

2.

進行一次伏擊,同時埋設地雷和炸藥包,炸毀公路的路面;

3.

對宜陽城的日軍軍營進行炮擊。

說起來,執行偵察任務比執行作戰任務要危險,因為我們沒有情報的支持,非常可能與敵軍遭遇,甚至被敵軍發現的可能性是很大的,在我參加的 (幾乎每次行動我都得參加)

偵察行動中就遇到過兩次很危險的情況。

一次是我們對宜陽城的日軍的佈防情況進行偵察,我們乘黑夜潛伏到宜陽城後面的山上,這個偵察位置可以清楚地觀察到日軍軍營的所有情況,但要看清楚就要潛伏到天亮日軍開始活動時,結果暴露了,日軍向我們開槍,並有一小隊日軍出了軍營向我們衝來。幸好我們有撤退的預案,也佈置了撤退的掩護,這樣才有驚無險。

另一次完全是幸運。這天我們沿著洛河北側的一條山谷進行地形偵察,我們分成二個組,一組沿著山谷的右側,另一組沿著左側向前偵察,我跟著左側的這一組。為防止與敵軍不期而遇,還在山谷的入口右側佈置了三名國軍士兵做觀察哨。就在我們前進沒多久,就發現有一隊敵軍向著我們走進山谷,因為天黑很難判斷確切的人數,他們是日軍還是偽軍,是發現了我們有備而來,還是遭遇。正在我們無法判斷的時刻,觀察哨過來一個人和在右側行動的美軍請示,但是他們沒有翻譯無法溝通,那五個國軍士兵沒轍就急忙向後撤退,一下暴露了目標,敵軍跟隨過來,我們也不得不應戰,在黑夜中一場短促的遭遇戰很快就結束了,我們擊退了敵軍、並抓獲一名偽軍,繳獲幾支步槍,被抓獲的偽軍供述;我們沒有暴露,完全是遭遇戰,他們二十幾個人,雖然比我們人多,但不清楚我們的力量,剛一接火就趕緊撤退了。在後來的行動報告中,隊長布朗少校寫道:如果當時敵軍反應迅速,毫不遲疑地堅決反擊,我們將很難脫身。

經過這次教訓,隊長布朗向總部申請再派一名翻譯來參加行動。

埋地雷

打伏擊

獅子小隊的軍事目標是切斷隴海線上的運輸和通訊,要達到這一軍事目標,就需要炸毀公路上的橋樑和道路。七月十九日、廿日和廿一日連續三天通過埋設炸藥,炸毀了幾個路段。轟的一響,土石飛天,公路的路面出現一個大坑。第二天,就被日軍修復了,這樣的戰果顯然不令人滿意,必須提高戰鬥效率。有人提出炸路和打伏擊相結合,這是個好主意,但問題是打伏擊要用地雷,只有地雷才對人有殺傷力,而我們有的只是炸藥。湯姆森少校用廢罐頭盒造出了精緻的地雷,不僅爆破力大,而且對周圍的敵軍具有很強的殺傷力。

七月廿三日晚上,湯姆森少校帶著經過培訓的十二名國軍遊擊隊員,我也參加了。在公路上埋設了十個自製的地雷,伏擊了一個日軍的運輸車隊,當場炸毀六輛日軍卡車,炸死炸傷日偽軍多人。

七月廿八日夜我們進行了第二次伏擊,接著又進行了第三次埋伏。但似乎是消息走漏,日軍運輸隊連著幾天都沒有出現,這種怪現象引起我們的警惕,作出必要的防範,轉移陣地。

七月卅日,我們又埋了十五顆地雷。

爆破洛寧公路橋

公路在洛甯和宜陽之間,在洛河的北側的一條支流上的橋,是公路上無法繞行的交通咽喉。橋樑長五十英尺,橋面距水面高度五十英尺,橋墩十五英尺寬十五英尺深,用磚和混凝土建成,橋樑是單跨,木樑,斜樑支撐。經過多次的偵察,制定的炸橋計畫:連同橋墩一起炸毀這座橋,至少可以阻斷公路十天的時間。此項炸橋計畫由副隊長湯姆森少校和路德上尉指揮,國軍遊擊隊執行,我隨隊參加行動。

第一次炸橋行動是在七月十二日夜裡,行動開始後,先遣偵察小隊回來報告,由於下雨洛河水位元上漲,需要在程屋渡口乘船才能通過。於是計劃團隊晚上九點半出發,乘船渡過洛河,留下一個小隊負責掩護。在每個橋墩放置

320

磅的塑性炸藥,設置十五分鐘的延時引信,然後過河撤退。但是由於一直在下雨,天色漆黑,遊擊隊的嚮導迷了路,只好返回。直到半夜十二點半才到達渡口,這時渡口只有船隻,船夫卻在對岸。我們試圖渡河,水流湍急,船上載了二十個人,幾乎要淹沒在急流中,我們只好在沙灘登陸,又涉水穿過另一河道,淩晨三點才抵達對岸。太晚了,行動只好取消。

第二天情況發生了變化,敵軍出動了日軍五十名和偽軍一百名到達峽谷,來重建一年前被國軍撤退時炸毀的一座橋樑,他們把營地安置在距離我們要炸毀的目標四百米的一個山洞中。我們的炸橋方案不得不進行調整,改為秘密行動。

七月十五日夜裡開始執行第二次炸橋計劃,這次仍然是由湯姆森少校和路德上尉指揮,有廿三名國軍遊擊隊員參加,其中十六人每人攜帶廿磅炸藥,兩人帶鐵鍁,兩人留在渡口,還有三名軍官協調指揮。我也參加了行動。

這次行動非常成功,我們借著夜幕,在雨中悄悄地抵達了炸橋的位置。先是兩名遊擊隊員在橋墩上挖出兩個洞,濛濛細雨遮罩了挖鑿的聲響,日軍沒有覺察。我們在每個洞裡填放了一百六十磅的

C2

炸藥,設了十五分鐘的延遲引信,經過嚴格訓練的遊擊隊員完美地完成所有動作,我們又悄然撤離。一聲巨響,橋被徹底炸毀。

為了擴大戰果,最大限度地阻斷日軍在公路上的交通,獅子小隊策劃和指揮了一次對企圖修復被炸毀的橋樑進行施工的日軍的空襲。七月十八日我們成功地引導空軍的四架

P-51 戰鬥機對聚集在大橋附近的日軍作了兩輪的俯衝掃射,迫使日軍放緩修橋的進度。

炮擊宜陽日軍軍營

我們的第二次空投是在七月廿四日,飛機投下六個集裝箱,所有貨物都完好無損,包括一門

4.2

口徑的迫擊炮和五十發炮彈。但在上一次空投時就沒這麼幸運,有幾個降落傘沒有完全打開,損失了一些空投的武器和裝備。接下來那天,我挑選第三步槍隊作為迫擊炮隊,然後他們在湯姆森少校的監督下開始擦拭槍支彈藥,密集訓練。

八月十二日是我們唯一的一次白天襲擊日軍的軍事行動,行動計劃是這樣:

利用宜河作為屏障,利用空投的兩門重型迫擊炮,直接對駐守宜陽縣城的日軍軍營實施炮擊。具體戰術是,炮擊偵察小組埋伏在縣城北側的山上,通過步話機指揮炮擊的落點和觀察敵軍的傷亡情況,警戒哨和阻擊小組埋伏在宜河南岸岸邊,負責警戒、阻擊日軍過河,掩護迫擊炮隊撤出戰鬥。炮擊行動由羅德中尉指揮。偵察、警戒、阻擊,以及炮擊任務均由接受了訓練的國軍遊擊隊成員執行。

這次炮擊行動共向日軍駐地發射了廿多發炮彈,擊斃卅多名日軍,擊毀彈藥庫和多台軍用設備。炮擊一直持續到日軍向我們的包圍圈接近到二千六百碼的距離,警戒阻擊小隊的機槍也已和敵軍接上火,直到羅德中尉下達撤退的命令,我們才撤出戰鬥,回到山裡。第二天,日軍對山上進行了搜索,結果一無所獲。關於這次炮擊的報告,至今仍被完整地保存在美國國家檔案館裡。

支援地方抗日武裝

我們到達指定的作戰區域後,共實施了三次成功的空投,每次空投不僅是我們的給養和武器裝備,而且空投的武器中大部分是援助抗日友軍。

六月廿七日我跟隨布朗少校和羅德中尉在宜陽到洛寧一帶執行偵察任務時,在河南省韓城鎮附近渡過洛河,來到一個地方抗日遊擊隊的指揮部,見到洛陽縣縣長領導下的一支抗日遊擊隊。布朗少校和縣長討論了洛陽周邊的敵情,討論了互相配合的可能性,其實主要是如何為這支抗日武裝提供軍事援助。

見面後經過考察,這支地方武裝確實在與日軍作戰,而且非常需要我們提供武器裝備。

這支遊擊隊在得到我們的軍事援助後,同日軍進行了幾次激戰,戰鬥中擊斃了八十多名日軍,四十多名偽軍。遊擊隊本身也遭受廿多名隊員的傷亡。八月七日洛陽縣長最後一次到我們基地來時,他本人也在戰鬥中負了傷。

第三個任務

日本投降的消息,八月九日晚,伯那德上士從無線電發報機裡接聽到日本遭到原子彈轟炸的消息,和蘇聯出兵中國東北的消息。消息令人非常振奮,抗戰就要勝利了。

八月十日傍晚,重慶無線電臺和夏威夷無線電臺都宣佈日本無條件投降,晚上十點,這兩個電臺都傳來清晰的聲音:“英國廣播公司確認日本投降”。

當晚,我們一起討論認為,日軍立即投降的可能性很小,當地的日軍顯然還沒有接到投降的命令,這時他們很可能拒絕放下武器投降,而選擇繼續抵抗。

我們要把日本投降的消息立即散發出去,分別發往宜陽、韓城、洛寧等駐紮日偽軍的城鎮,打擊敵軍的氣焰,鼓動中國軍民的抗戰士氣。同時繼續按計劃對日軍進行打擊,促其投降。

八月十五日,日本宣佈投降的消息傳來,標誌著我們的軍事行動正式結束。同時我們接到新的任務。

最後的任務

我們的新任務是:儘快趕到洛陽,偵察洛陽機場的狀況,做好迎接空運受降部隊的準備。同時,監視日軍行動,防止日軍在受降前的一切破壞行動。

八月十七日晚

7:00

我們通過宜陽,走了一夜於第二天上午到達洛陽西南十五英里處的一座事先偵察過的山頂基地。於八月廿一日去洛陽以南五英里外龍門至洛陽公路上的另一座寺廟。很快,我們就意識到我們處在一種不利境地。

在龍門距這裡三英里外有二百至三百日軍,而不是先前報告的六七個人,報告中也沒有說在五英里外的洛陽還有好幾千日軍。事實上,我們是處在日本人的控制之下任由擺佈,就這樣我們呆了一周直到中國軍隊到來,甚至當我們九月四日離開洛陽時仍然有戰鬥在繼續。

從

OSS 復員

九月三日,一架 C-47 運輸機降落洛陽機場載我離開了洛陽,也載我離開了共同戰鬥六個月的

OSS 獅子特戰小隊。飛機很快就抵達了西安機場,很快我又搭乘另一架飛機飛往昆明——軍事委員會外事局譯員報到地點。

到昆明後,先到

OSS 在中國的總部,交回所有武器裝備,但保留發給的個人用品。然後去外事局辦理了復員手續,外事局不僅補發了幾個月在

OSS 特戰小隊時無法支取的工資外,還給了一筆可觀的復員費。